改革开放四十多年来,随着城市土地有偿使用制度的改革与实践及社会主义市场经济制度的确立,我国土地市场商品属性不断显露,尤其近年来工业化、城市化进程加快,地价和房价的大幅上涨使得土地增值收益分配成为重要社会热点与政府治理难题。土地增值收益分配制度直接关乎失地农民基本权益与社会和谐稳定,当前尚存在征地补偿标准过低、政府收益份额偏高[1]等问题,由此引发的种种社会经济冲突既对土地征收(用)、城市更新等产生影响,也诱发农民群体上访等社会问题。土地增值收益分配制度改革是从原均衡到新均衡的制度渐变或跃迁,随着社会经济转型发展和时代需求而不断演进。如何深化制度改革促进土地增值收益合理分配,已成为当下我国政府治理能力和治理体系现代化建设须密切关注的重要问题之一。现代国家有效治理基础条件之一是社会各界对基础性或关键性公共事务的治理具有良好的共识基础。社会共识是推动制度变迁的基础支撑要素,较强的社会共识有利于降低改革的交易成本,影响制度演化路径与方向。但目前就社会共识如何影响制度变迁以及如何在改革过程中增强社会共识的研究仍较缺乏,且值得探讨。本研究基于对现有研究动态的把握,尝试建构一个制度变迁与社会共识理论框架,从《土地管理法》改革历程入手解析有关土地增值收益分配制度的调整,以期揭示社会共识在制度变迁过程中的基本作用,并面向未来提出增进土地增值收益分配制度改革社会共识的建议,发挥社会共识的政策工具作用,为转型时期我国(土地)制度改革与治理优化提供一种参考思路。

一、文献回顾与前沿发展

制度变迁理论属于新制度经济学甚至整个经济学研究中的重点与难点问题。国内外学者从内在机理[2]、阶段划分、影响因素(动力机制)[3]、研究方法(理论工具)[4]、未来趋势等方面对制度变迁进行了广泛且深入研究。以诺思为代表的制度经济学家对西欧、北美等发达国家制度变迁进行了卓有成效的理论和实证分析,但缺少对中国制度变迁(尤其是土地制度)的探究[5]。回顾制度变迁理论在中国场景下的研究与应用,主要用于解释社会经济发展中制度的变革,包括农地制度、政治制度、医疗保险制度等,其中以与土地增值收益相关的农地(征地)制度研究居多[6],新中国征地制度的形成与变迁以现实的困境与所有制约条件之间的互动为基础,充满了制度创新与路径依赖之间的张力。相关研究表明,在诱致性和强制性变迁共同作用下,中国农村土地资源配置呈渐进性和过渡性特征[7],不同阶段政策目标会随之调整变化。

社会共识是凝聚社会力量和维护社会稳定的基础。社会共识理论的提出者Tajfel等将其定义为“个体认识到他属于特定的社会群体及作为群体成员带来的情感和价值意义”[8]。学者们越来越关注到社会共识的重要性,首先从社会共识的概念入手[9],基于空间范围、主动性、差异性等不同角度对其进行界定,随后对形成机制、类型区分、影响因素、测量(评价)方法、作用(意义)等方面进行了探究,并提出多种路径假说[10]。在此基础上,展开了大量理论和实证研究。早期学者提出在0(无共识)与1(完全共识)区间内变化的“硬共识测量”方法[11],随后又提出“模糊共识”概念[12],并将层次分析法(AHP)引入群体决策分析[13],以解决多元主体偏好的模糊和可变性。另外,对社会共识的影响因素及其对社会经济发展(政策制定)的作用等进行定性分析[14],凸显当前阶段凝聚社会共识的迫切性和必要性。

随着社会冲突加剧及社会主义市场经济的快速发展,社会各界对土地增值及其收益分配问题给予了高度关注。土地增值收益在不同主体间如何分配才能兼顾效率与公平,是土地管理、城乡规划和经济社会发展等领域的重要课题。国内外学者对土地增值收益分配的关注点主要在分配主体、增值收益来源、分配原则、产生的冲突及治理对策等方面。土地增值是投资、用途转换、供求关系变化及政策因素共同作用的结果,主要分为人工增殖和自然增值。大部分学者认为增值收益分配主体主要包括农民、村集体、政府等,有的还将开发商和城市居民囊括在内。关于土地增值收益分配原则,学界存在“涨价归公”“涨价归私”“公私兼顾”三种观点[15]。目前,国内专家学者对土地增值收益的利益冲突及发生机制、政策痛点与治理对策[16]等进行了深入调查分析,并提出了一些很好且已得到初步检验的解决方案(政策建议)。

综上,目前有关制度变迁和社会共识相关研究和应用较为广泛,且各界对于土地增值收益分配不合理(征地补偿偏低)、损害农民利益等已达成初步共识。但有关土地增值收益分配制度变迁的内在机理及影响因素仍有待进一步探索,且对共识的实现方式、作用机理、障碍因素等更为根本性的理论问题仍缺乏系统了解,既未关注不同地区土地增值收益分配社会共识水平的差异变化,也不了解正式与非正式的(土地)制度安排及其他经济社会因素究竟如何影响(推动或阻碍)社会共识的形成,更无法准确评价社会共识在何种程度上影响土地制度运行的交易成本。以土地增值收益分配相关利益群体间的共识为研究出发点,重新审视土地增值收益分配制度变迁,对于增强研究的客观性和全面性、研究结论与政策建议的系统性具有重要作用。

二、制度变迁与社会共识互动机制理论分析框架

1.制度变迁与社会共识的基本认知

理解制度变迁与社会共识内在关联及相互作用机制,首先需要理解什么是制度变迁(理论)和社会共识。受行为理论启发,诺思、戴维斯等基于“制度-认知”模型建立制度变迁分析理论体系,用于解释社会经济发展中政策制度的演进及其规律。制度变迁过程可简化为“新事件→新的获利机会→新契约(新契约与现行制度规则相矛盾)→改变制度规则的压力→制度变迁”。制度变迁理论涵盖了历史制度主义、理性选择制度主义、社会学制度主义[17]和规范制度主义[18]等研究方法视角,广泛运用于政治制度、土地制度、产权制度的理论解释,其中不乏土地增值收益相关研究。制度变迁的主导理论仍以“强制性—诱致性变迁”二分法为主[19],倾向性观点认为受外部性和“搭便车”问题影响,单纯的诱致性制度变迁难以满足社会最优供给,而政府干预能有效弥补供给不足,因此需要强制性变迁与诱致性变迁协调配合使用[20]。随着制度变迁理论进一步发展,诺思等学者开始关注人的信念、认知、心智构念和意向性对制度变迁的作用[21]。

共识既是哲学、政治学、社会学及心理学等多学科的重要概念,也是公共政策研究领域的一个重要问题。“共识”具有以下一般特点[22]:时空范畴性,非固化(动态性),以多元化、差异为基础,社会成员共有,利益一致性,以信念、价值观念、准则为内容。马克思主义唯物史观认为,“共识”是人类社会意识形式的表现,是社会存在的反映,其本质归属于社会性共识[23]。基于此,社会共识可理解为:一定时空范畴不同社会主体通过理性协调、沟通等手段,对某一事物在其价值、信念、准则等内容上达成大体一致的认识与评价。个体的认知、评价(态度)通过交互活动收敛演化成为群内共识,继而通过社会心理、社会利益、社会规则、社会参与等机制作用推动群体之间的相互认同及社会共识形成。社会共识可分为自上而下的意识形态支配型共识、自下而上的社会整合型共识、平等对话的民主协商型共识、投票选举的竞争型共识等类型。社会共识对于凝聚社会力量、降低政治成本、缓解社会矛盾和维护社会稳定等具有现实公认作用,共识水平高低受群体利益、价值立场、认知视角、制度环境、个体特征等因素[24]和政策目标多元、政策风险程度、政策方案多样性的影响[25]。

2.制度变迁与社会共识的互动机制

制度变迁与社会共识存在相互作用、动态演进的关系(图1)。首先,社会共识是制度变迁的前提和基础。参与社会经济活动的主体对某类产品、服务或规则的效用及其边界达成一致的共识,这种共识大多表现为契约形式,而制度则是这一系列契约的集合。诺思认为,当一个组织(社会)对一定的新制度达成共识后,探求制度的集体性解决方案或制度创新(变迁)才具有可能[26]。缺少共识基础的制度会逐渐丧失合理性(甚至合法性),引致经济、政治乃至文化出现危机。其次,制度变迁在很大程度上也会反作用于社会共识。在新制度产生、更新或替代旧制度的动态演变过程中,目标价值、制度环境、个体认知等随之变化,进而影响社会共识的生成机制。隐性层面上,个体认知随着主体和范围的扩大而形成群体共识,继而通过社会模仿、学习或适应等作用机制互动形成社会共识;显性层面上,制度变迁其实就是法律法规等正式规则与习俗、惯例、规范等一系列非正式规则之间互动演化的结果。理论上,制度变迁与社会共识的互动机制存在以下两种路径。

图1 “制度变迁-社会共识”分析框架

(1)“社会共识→交易成本→制度变迁”路径分析。社会共识(变化)是否影响制度变迁的发生?如何影响?这一作用路径中,社会共识是制度运行的“诱导剂”:当社会共识程度较高时,不同主体之间达成协议、执行协议的交易成本较低;反之,不同主体非合作博弈行为增加造成冲突加剧,引发较高的交易成本。社会冲突加剧以及交易成本增加会左右政府决策,进而影响制度变迁的路径与方向。社会认知论指出,“主体、客体、情境”是影响认知的三要素[27]。而共识包括认知和态度,能够显化为对事物的理解(主观规范)、预期(行为态度)、评价(知觉行为控制)等。计划行为理论认为,社会共识变化会影响政府决策行为,政府作为最重要的制度创新主体,在制度变迁的需求和供给方面占据重要作用。无论是中央政府,抑或是地方政府,交易成本高低均是其决定是否推动制度改革的基本前提,主要包括制度的订立成本、运转(实施)成本、监督(维稳)成本、变革成本等,大致可分为维持现行制度成本和推动制度变迁成本[28]。基于理性选择行为,通常只有当制度变迁成本下降(收益上升)或二者都维持不变时,即在获益或至少不受损的情况下,制度才有变迁的可能;当制度变迁成本上升(收益下降)时,制度则会维持现状。除交易成本作用影响外,制度变迁还受社会需求、政治压力、现有制度安排等多种因素影响。总之,社会共识对制度变迁的影响并非简单的线性作用过程,兼具参与主体的认知协调、利益重组、决策行为均衡等因素,且以交易成本为“桥梁”共同推动制度改革与创新。

(2)“制度变迁→制度环境→社会共识”路径分析。制度变迁本身就意味着新的社会共识的形成与演化。制度改革常伴随着整个制度环境的动态变化,同时主体认知随之改变,并通过人的互动交流影响社会共识的程度与范围。制度变迁类型主要包括制度叠加、制度更续、制度替代。其中制度叠加是在不废除旧制度基础上推出新制度,制度更续是对既有制度的更新和延续,制度替代是新制度对旧制度的完全取代,前两者属于量变,后者属于质变。林毅夫指出制度变迁有自上而下的强制性变迁和自下而上的诱致性变迁两种基本形式。其中,中央政府从宏观层级把控改革方向,选择可能的制度方案自上而下组织实施,并修正和调整已出台制度;地方政府通过自主创新推动制度变迁,在不损害中央政府综合利益的前提下“诱致”中央政府默认、许可甚至助推制度变迁。无论是何种变迁方式,一般都会产生新的制度安排、规则体系,影响政府目标价值取向,改变利益分配格局。正是由于这一博弈互动,出现制度衔接、断层、模糊和破碎等情况,引致制度环境发生变化。而主体认知是制度环境重要组成部分之一,制度环境变化使得主体认知相应改变。主体(包括个体、群体)依据自身认知水平,从共识意愿产生、共识目标确定、共识手段选择到共识结果实现及其对整个过程的评价出发,对制度环境变化做出主观意识判断,随之形成新的社会共识。当然,除制度环境外,经济技术条件、社会文化等外部环境也会对社会共识产生一定影响。

三、《土地管理法》发展与土地增值收益分配制度变迁的社会共识分析

高水平社会共识对于制度变迁(改革)具有推动作用。在我国,土地是立国之基,土地制度是根本,长期固化的城乡二元经济体制导致城乡分割、区域失衡,造成土地增值收益分配不灵活等一系列“城乡争利”现实矛盾,土地增值收益分配成为运用社会共识理论方法探寻(土地)制度变迁的一个典型命题。20世纪80年代以来,我国《土地管理法》经历了4次修订(修正)(图2),有效推动了土地管理事业发展和社会经济进步。其中,1988年和2004年均为适宪性修改,调整幅度较小;1998年属全面修订,后续修订基本以此为基础进行调整;2019年对成熟经验总结并入法,是继全面修订后改动范围最大的修订。因此,基于研究理论分析框架,重点探究《土地管理法》颁布及1998年、2019年两次关键修订中土地增值收益分配相关变化,以揭示社会共识的变化及其在制度变迁中的重要作用。

图2 《土地管理法》修订历程

1.土地增值收益分配社会共识匮乏阶段与《土地管理法》的颁布

(1)扭转(农村)土地资源配置乱局的社会共识促进《土地管理法》产生。20世纪80年代,随着改革开放和农村经济体制改革深入推进,各类城乡建设和住宅建房用地迅猛增加,城乡土地二元管理,各级政府职能交叉、权责不清,城乡建设乱占滥用耕地及土地浪费现象日益加剧。据统计,1980-1985年,全国耕地净减少3680多万亩,年均减少700多万亩[29]。国家意识到改革开放后的主要土地问题在于没有形成系统的管理体系,地方政府也深感由(农村)土地资源隐形资本化竞争引发的土地配置活动缺乏有效统筹引导,加强国家土地统一管理的政府层面社会共识形成。与土地无序使用、浪费破坏等造成的社会治理成本相比,具备共识基础的《土地管理法》订立和实施成本(信息收集、谈判协议)较低,且随着制度的进一步推行,单位成本和追加成本还会不断下降。通过对交易成本的衡量及现实发展需求,1986年6月25日全国人大常委会审议通过《土地管理法》。

(2)土地无偿划拨制度对征地补偿政策社会共识的影响。《土地管理法》颁布,标志着我国土地管理法律法规体系初步建立(制度碎片化走向体系化),开始形成全新的制度安排,制度环境得以优化。在这一阶段,平衡经济发展用地需求与耕地保护这一主要矛盾成为制度设计重点,提升土地资源配置有序性、促进经济发展成为优先立法目标和政策目标。在计划经济和城乡二元体制下,为保障经济发展,选择以较低征地补偿为工业化进行原始积累。虽然土地增值一直客观存在,但无偿行政划拨的土地资源配置方式,导致社会各界对土地增值收益分配问题关注较少。同时安置为主、货币补偿为辅的模式,解决被征地农民转户口进城、就业等问题,较低的补偿引致的社会冲突和纠纷并不多。因此,按照平均年产值倍数法进行补偿的征地制度具有一定历史合理性,受到广大农民认可并形成共识[30]。

2.土地增值收益分配社会共识显化阶段与《土地管理法》的全面修订

(1)加强耕地保护、保障粮食安全的社会共识与《土地管理法》第二次修订。20世纪90年代,“开发区”建设热导致耕地闲置浪费现象愈演愈烈,国家粮食安全利益严重受损。据统计,1998年全国闲置土地达11.65万公顷,其中耕地约6.28万公顷[31]。由于对农用地转用法律限制不够严格,对违法用地、批地行为监管不够有力,原《土地管理法》局限性日益凸显,再次修订提上议事日程。此次修订共收到人民来信675件,多人联署信件最高达836人[32],人民群众和各级政府对于修订草案突出保护耕地、保障国家粮食安全主题达成较高的社会共识。社会共识程度越高、范围越广,制度的订立、实施和变迁成本就越低。地价高涨使农地非农化对地方政府GDP增长及政绩提升等诱惑加大,但同时耕地急剧减少引发的粮食安全、失地农民生活保障等问题也愈发严重。作为具有“经济人”思维的中央政府和地方政府,在“合作”与“博弈”的互动中,通过对收益和成本综合效用的权衡取舍,两级政府在保障粮食安全政策目标上达成共识。基于此,1998年8月29日全国人大常委会对《土地管理法》进行全面修订,确立实施以保护耕地为主的土地用途管制制度。

(2)土地用途管制制度实施对提高征地补偿标准社会共识的影响。此次《土地管理法》修订,形成占补平衡、基本农田保护、农用地转用等一套严格的耕地保护制度和建设用地规划审批制度等新的制度安排。最初地方政府以保障工业化、城镇化和经济发展为主要目标,在中央政府的有力监管和约束下,逐渐调整政策目标向保护耕地、促进土地资源合理配置方向转变,“中央—地方”利益分配格局发生改变。同时随着地方征地规模扩大引发的失地农民安置问题凸显,此次修法在强调耕地保护目标同时,对土地征收制度也作了重大调整,适度提高征地补偿标准,同时政府部门改变补偿模式,采取货币补偿为主、安置为辅的形式,但仍按照平均年产值倍数法进行补偿。此次《土地管理法》仅体现了对土地资源的计划管理,对于土地资源市场机制调配重视不够。在社会主义市场经济外部环境下,人们对土地由“资源”到“资产”认识的变化,以及农业生产资料价格提高和农民生活条件变化,小幅度上涨的征地补偿已不能满足保障农民生活水平的需要,为减小征地价格与市场价格的“剪刀差”,各界达成继续提高征地补偿标准以适应市场经济规律的社会共识。

3.土地增值收益分配社会共识强化阶段与《土地管理法》的发展变革

(1)保护农民权益的社会共识形成与《土地管理法》第四次修订。当前我国正处于经济社会转型发展新阶段(高速增长—高质量发展),现行农村土地制度与社会主义市场经济体制不适应的问题日益显现。随着乡村振兴、城乡融合及土地制度改革的深入推进,新时代关于农民土地权益保护的呼声日益高涨并达成共识。在这样的社会共识驱动下,中央政府抓住现实症结之根本,通过扩大农民知情权、谈判权等强化农民在征地博弈中的弱势地位,全国因征地引发的冲突有所缓解。统计年鉴数据显示,2018年因征地引发的有关房屋、宅基地的纠纷比重由6.2%降至5.7%,一定程度上节省了征地拆迁的时间和资金,降低了制度变迁成本(博弈成本)。中央政府以交易成本最小化为目的进行制度改进,由于交易成本的降低,修订《土地管理法》带来的收益大于成本。基于此,2019年8月26日全国人大常委会审议通过《土地管理法》修正案,在集体经营性建设用地入市、土地征收、宅基地改革等方面做出了重大突破。

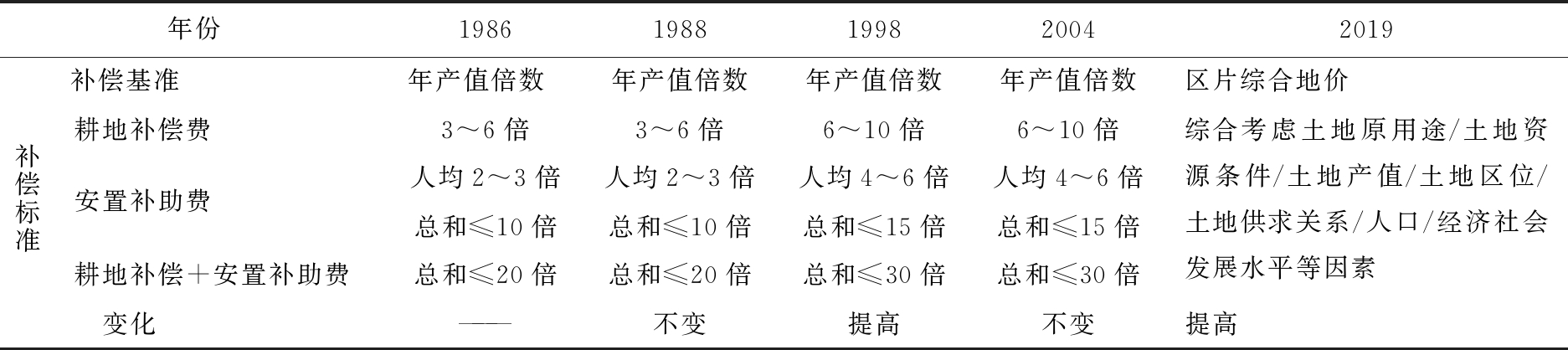

(2)土地制度创新发展对新时代土地增值收益社会共识的影响。此次《土地管理法》修订将试点地区及全国各地在土地管理和改革中的成熟经验(做法)上升为法律制度,正式确立了农民共享土地增值收益的法律保障。地方征地补偿制度不断创新和发展:一是补偿标准极大提高,用区片综合地价法替代已经使用了三十多年并严重滞后于社会发展的平均年产值倍数法(表1);二是征地安置方式更加多元化,在原有补偿基础上增加农民住宅补偿和社会保障费用。土地征收过程实际上也是利益重新分配的过程,征地补偿的提升,使得社会各阶层利益需求得到更好的满足与平衡。随着经济结构调整、城乡二元体制打破,土地权属、公共利益、补偿标准等政策制度碎片化现象得到改善,制度环境改变(优化)不断为个体带来新的认知。但现阶段“区片综合地价”仍属于政府定价而不是市场定价,且集体经营性建设用地入市领域的“市场价格补偿+土地增值收益调节金”和土地征收领域的“区片综合地价”不同分配机制,容易导致相邻地块形成不公平的分配机制。为此,土地增值收益分配重点转向关注公平问题,进一步明确各主体享有土地增值收益分配(公平)比例和不同用途的土地增值收益公平分配机制达成共识。但目前对于何为公平分配、如何实现公平分配仍未达成社会共识。

表1 《土地管理法》有关征地补偿安置标准梳理

年份19861988199820042019补偿基准 年产值倍数年产值倍数年产值倍数年产值倍数区片综合地价补偿标准耕地补偿费3~6倍3~6倍6~10倍6~10倍综合考虑土地原用途/土地资源条件/土地产值/土地区位/土地供求关系/人口/经济社会发展水平等因素安置补助费人均2~3倍人均2~3倍人均4~6倍人均4~6倍总和≤10倍总和≤10倍总和≤15倍总和≤15倍耕地补偿+安置补助费总和≤20倍总和≤20倍总和≤30倍总和≤30倍变化———不变提高不变提高

注:表中所列倍数均为该耕地被征用前三年平均年产值倍数。

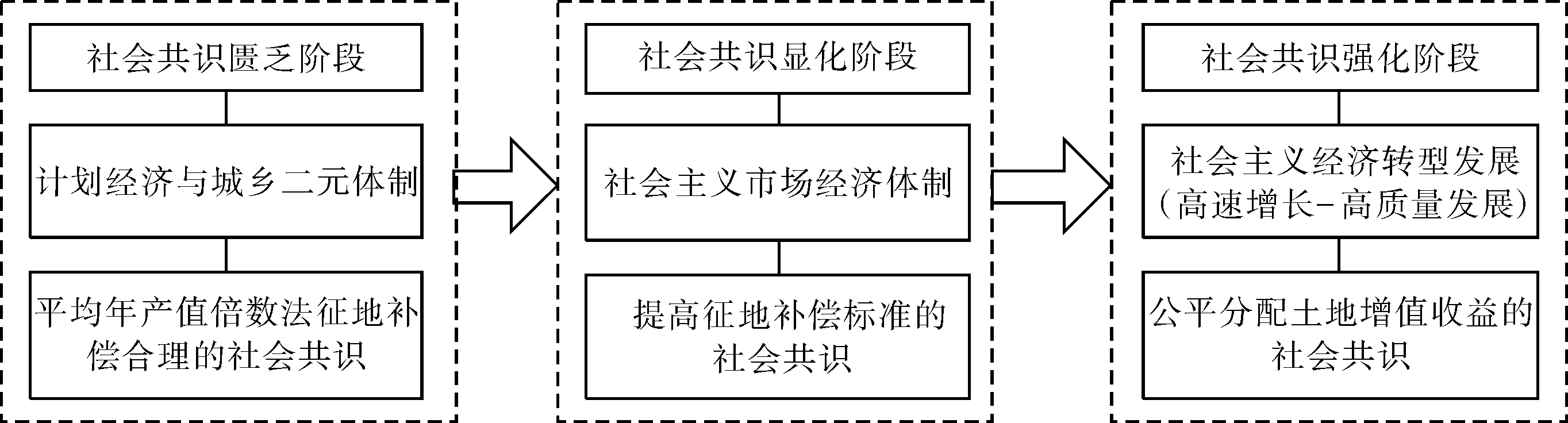

从上述《土地管理法》修订历程可以看出,我国土地增值收益分配改革社会共识大致经历了“匮乏—显化—强化”三个演进阶段(图3):(1)在计划经济和城乡二元体制下,无偿无期限无流动的土地行政划拨,未较多关注土地增值收益分配问题,对于按照平均年产值倍数法进行补偿的征地制度合理性达成社会共识;(2)在社会主义市场经济体制下,农业生产资料价格提高和农民生活水平提升,土地资产价值显化,土地增值收益分配问题得到重视,对于进一步提高征地补偿标准达成社会共识;(3)在当前社会经济转型发展新阶段,随着农民土地财产意识觉醒,土地增值收益分配改革社会共识增强,不仅要求提高征地补偿标准,同时更加关注公平分配土地增值收益。总的来看,不同社会经济发展阶段,个体认知、社会环境等变化形成不同的社会共识,政府基于社会共识状态和现实发展需要进行政策反思和改进,从而推动土地增值收益分配制度变迁。目前土地增值收益已经扩大至征地补偿、集体经营性建设用地入市、宅基地退出等多项收益,对于集体土地入市后的收益如何分配,宅基地“三权分置”相关权利内容和实现方式如何落实,未来仍需深入研究和探索实践,以此达成高度的土地增值收益分配社会共识,助力土地制度创新发展和政府治理优化。我国现行法律体系中,还没有一部专门规范土地征收与补偿的法规,在呼吁专项法规建立的社会共识发酵中,未来有可能推动我国土地增值收益分配制度向专项化、体系化方向发展。

图3 土地增值收益分配制度改革社会共识

四、新时期增进社会共识深化土地增值收益分配制度改革的思考

目前,我国土地增值收益分配仍存在主体利益不协调、农民权益无法保障等现实问题,在推进国家治理体系和治理能力现代化、高质量发展、乡村振兴背景下,强化土地增值收益分配制度改革社会共识尤为重要。社会共识受个体认知、价值观念、群体利益、制度环境等多种因素影响,需建立系统化、差别化的共识体系,从事前、事中、事后环节逐步突破社会共识增进困局,强化制度改革的合理性、改革的执行力以及改革的稳定性(图4)。

图4 增进土地增值收益分配社会共识的基本思路

1.事前:巩固制度改革思想基础,凝聚土地增值收益分配价值共识

价值是认识和理解制度变迁不可缺少的变量之一。制度的实施和运行难免会面临不同价值观点的冲突与竞争,广泛的价值认同是达成改革社会共识的前提和基础。现有土地增值收益分配制度改革,在多种利益冲突和多元价值观念格局下,需强化制度改革思想基础,以社会核心价值观为引领,增进对“公平”“合理”土地增值收益分配价值观的理解与认同。

一方面,强化核心价值引领,树立公平正义的土地增值收益分配价值观。公平正义是社会主义核心价值观的题中之意,在构建和谐社会主义的时代背景下,需通过多种途径教化、渗透和推广土地增值收益公平分配价值观。充分肯定农民对土地增值的贡献,根据贡献大小合理确定政府、村集体、农民等不同群体的分配比例。同时考虑不同区位农民的公平分配,缓解远郊农民对近郊征地拆迁一夜暴富的“眼红”现象。另一方面,培育社会信任文化,塑造和谐共享的土地增值收益分配价值观。社会一旦缺乏信任,政府与农民之间关于征地拆迁的博弈合作难以达成,即使达成也会造成高昂的交易成本。在土地增值收益分配制度改革前,需重建农民与政府之间的信任机制,填平“信任洼地”,对征地拆迁过程保持信息公开透明,征地补偿力度执行到位,从而减少制度实施和运行成本。

2.事中:破除制度改革利益藩篱,协调土地增值收益分配行动共识

增进社会共识实际上是一种寻求“最大公约数”的沟通协调过程。在制度持续运行中,人们遵守规则的前提是达成行为的基本共识,而利益沟通协调实际就是一种行为共识。在土地增值收益分配相关情境中,应加强对主体行为的引导和约束,通过对话与合作破除制度改革的利益藩篱,为构建和谐社会主义和土地制度的有效运行提供行为共识基础。

一方面,完善利益沟通协调机制,形成土地增值收益分配行动共识社会合力。社会成员根本利益的一致性是达成社会共识的基础。应充分保障农民、开发商、城市居民等利益相关主体的知情权、谈判权,建立政策对象与政策执行者之间的沟通协调机制。同时完善利益诉求和表达机制,增加农民代表在权力机构中的比例,让其能通过正当、通畅的渠道进行权利发声。另一方面,完善激励约束机制,增进土地增值收益分配行为共识凝聚力。随着社会结构调整和经济转型发展,过去基于GDP增长的激励机制已不再适应新时代的发展需求,应适时调整政府官员政绩考核机制,充分考虑公平正义、社会福利、生态环境等多样化因素。采取激励和处罚并用手段,对地方征地行为进行约束,防止出现非正当性强制暴力拆迁,同时防止国家给予农民的征地增值收益被非法截留,杜绝地方政府“与民争利”行为发生。

3.事后:强化制度改革监督保障,积累土地增值收益分配制度共识

共识有高度和低度之分,基于社会道德、核心观念和个体行为的价值共识与行为共识是制度实施和运行的基础,但只属于“低度共识”,而通过法律权威、制度约束等建立的具有合法性基础的制度共识才是社会高度认同的共识。在社会经济转型发展和土地制度改革的关键时期,需充分凝聚制度共识,并根据社会经济发展变化和现实改革需求适时调整。

一方面,完善监督和调解机制,增进土地增值收益分配制度共识有效性。在当前依法治国背景下,加强对政府行为的动态监督,降低政府代理人的机会主义行为倾向,减少土地征收工作推进中产生的大量政绩工程和形象工程。另外,完善纠纷调解机制,例如设立独立的仲裁机构(土地法院或法庭),预防和化解征地现象问题化。另一方面,强化政策反思和改进,增进土地增值收益分配制度共识合理性。社会共识的达成一定程度上来自于社会公众对政策效果满意度的积累。应不断调整和改进《土地管理法》中土地增值收益相关内容,进一步明确征地区片综合地价标准,消除制度本身存在的不利于社会共识形成的因素,不断提升民众的获得感和对政策的认同度,减少制度变革成本和阻力。

五、结论与讨论

本文初步构建了“制度变迁—社会共识”分析框架,发现交易成本在社会共识与制度变迁互动中充当“桥梁”作用,政府通过对“收益—成本”的衡量决定推动制度变迁抑或是维持制度现状;制度环境作为二者的衔接要素,通过“个体认知—群体共识—社会共识”路径反过来影响社会共识的生成。这一分析框架不仅适用于土地增值收益分配制度变革,同时适用于绝大部分公共政策变迁。《土地管理法》修订历程表明,土地增值收益分配社会共识大致经历了“匮乏-显化-强化”三个演化阶段。当前,土地增值收益分配仍存在诸多问题,各利益主体对于如何公平合理分配尚未达成社会共识,可重点针对制度改革前、中、后不同阶段,强化土地增值收益分配的价值共识、行动共识、制度共识,巩固制度改革思想基础、破除制度改革利益藩篱、强化制度改革监督保障,以此增进不同阶段、不同层面的土地增值收益分配社会共识。

土地增值收益分配不仅关乎社会公平、利益协调,更是促进社会经济发展和变革公共管理方式的重要抓手,在国家治理体系现代化和“双循环”新发展格局新时代背景下,土地增值收益分配社会共识已经成为土地制度改革(甚至是公共管理体制变革)中一个无法回避的重要课题。高度凝聚改革社会共识,系统研究社会共识形成机制及增进路径,对于建立和谐社会、制度(政策)的订立和健康运行具有十分重要的意义。本研究仅是对土地增值收益分配社会共识问题的初步探索,对于社会共识的形成机制及障碍因素尚未进行系统了解,对于社会共识与制度变迁更深层次的作用机制,如何准确测度社会共识及其对制度变迁的影响程度,如何降低交易成本、有效增进土地增值收益分配社会共识,以及如何将社会共识相关理论及实践经验应用于未来制度变革和公共管理领域等仍有待进一步深入研究。

[1] 朱一中,曹裕.农地非农化过程中的土地增值收益分配研究——基于土地发展权的视角[J].经济地理,2012,32(10):133-138.

[2] 孔径源.中国农村土地制度:变迁过程的实证分析[J].经济研究,1993(2):65-72,16.

[3] 赵万里,徐铁梅.制度理性:制度变迁、行为选择与社会秩序[J].经济学家,2018(3):52-56.

[4] ZHANG Y J.A view from behavioral political economy on China’s institutional change[J].China economic review,2012,23(4):991-1002.

[5] YUEH L.China’s growth:the making of an economic superpower[M].New York:Oxford University Press,2013.

[6] 丰雷,蒋妍,叶剑平.诱致性制度变迁还是强制性制度变迁?—中国农村土地调整的制度演进及地区差异研究[J].经济研究,2013,48(6):4-18,57.

[7] FENGL,BAO H,JIANG Y.Land reallocation reform in rural China:a behavioral economics perspective[J].Land use policy,2014,41:246-259.

[8] TAJFEL H,TURNER J.C.The social identity theory of inter-group behavior[M]//WORCHEL S,AUSTIN W.Psychology of intergroup relations.Chicago:Nelson hall,1986:7-24.

[9] 戴维·米勒,韦农·波格丹诺.布莱克维尔政治学百科全书[M].邓正来,译.北京:中国政法大学出版社,1992.

[10] 韩东屏.如何达成价值共识[J].河北学刊,2010,30(1):37-43.

[11] BEZDEK J C,SPILIMAN B,SPILIMAN R.Fuzzy relation spaces for group decision theory:an application[J].Fuzzy sets and systems,1979,2(1):5-14.

[12] KACPRZYKJ,FEDRIZZI M,NURMI H.Group decision making and consensus under fuzzy preferences and fuzzy majority[J].Fuzzy sets and systems,1992,49(1):21-31.

[13] CHICLANAF,MATA F,MARTINEZ L,et al.Integration of a consistency control module within a consensus model[J].International journal of uncertainty fuzziness and knowledge-based systems,2008,16(1):35-53.

[14] 王锁明.凝聚社会共识的重要性及路径思考[J].人民论坛,2014(11):27-29.

[15] 周其仁.农地产权与征地制度:中国城市化面临的重大选择[J].经济学(季刊),2004,(4):193-210.

[16] 谭荣,曲福田.中国农地发展权之路:治理结构改革代替产权结构改革[J].管理世界,2010(6):56-64.

[17] 李月军.反思与进展:新制度主义政治学的制度变迁理论[J].公共管理学报,2008(3):13-23,121.

[18] 张翔.城市基层制度变迁:一个“动力-路径”的分析框架——以深圳市月亮湾片区人大代表联络工作站的发展历程为例[J].公共管理学报,2018,15(4):27-38,150.

[19] LIN J.An economic theory of institutional change:induced and imposed change[J].Cato journal.1989,9(1):1-33.

[20] 冯开文.论中国农业合作制度变迁的格局与方向[J].中国农村观察,1999(3):18-24.

[21] 韦森.再评诺斯的制度变迁理论[J].经济学(季刊),2009,8(2):743-768.

[22] 王志红.差异性社会共识理论研究[M].北京:社会科学文献出版社,2016:31-35,41-70.

[23] 陈先达.论普世价值与价值共识[J].哲学研究,2009(04):3-9,128.

[24] 姜海,陈乐宾.土地增值收益分配公平群体共识及其增进路径[J].中国土地科学,2019,33(2):33-40.

[25] 陈玲,赵静,薛澜.择优还是折衷?——转型期中国政策过程的一个解释框架和共识决策模型[J].管理世界,2010(8):59-72,187.

[26] NORTH D C.Economic performance through time[J].The American economic review,1994,84(3):359-368.

[27] 谢利·泰勒,利蒂希亚·安妮·佩普卢,戴维·西尔斯.社会心理学(第十二版)[M].崔丽娟,王彦,译.上海:上海人民出版社,2010.

[28] 姜海,张倩倩,雷昊,等.征地制度变迁与交易成本分析[J].中国集体经济,2018(33):3-5.

[29] 张传玖.守望大地20年——《土地管理法》成长备忘录[J].中国土地,2006(6):4-8.

[30] 姜海,陈乐宾.征地补偿农地产值倍数法历史合理性刍议[J].广东土地科学,2016,15(6):4-7.

[31] 何书金,鲁奇,苏光全,等.开发区建设中的土地开发利用问题与对策[J].地理科学进展,1999(4):338-345.

[32] 李伯勇.全国人大法律委员会关于《中华人民共和国土地管理法(修订草案)》审议结果的报告[EB/OL][2020-06-11].中国人大网,http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-12/17/content_5003979.htm.